房价在当下是个绕不开的话题,在北上广深房价狂涨的同时,地产热也传染到二、三线、四线城市,房产商=“房产伤”,“痛并得意着”,似乎是不少城市的写照。房价过万、动辄日光,那么从事房地产事业的人员,他们的工资收入又如何呢?买得起房吗?今日话题,我们来看看中国英雄城——南昌的地产薪事。

2014年马年已到,最近小编不间断的关注了中国英雄城的地产之“薪”事!分享给大家哦!

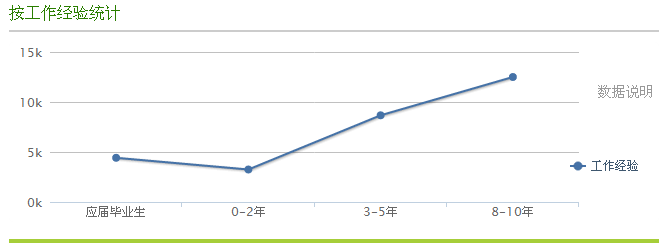

1.大多数主管经理级岗位(及资深专业人员)年薪突破10万整数关口。

目前少数初级岗位(工龄1-4年以内)外,大部分技术及管理岗位(工龄5年以上)年薪全线突破10万元整数关口,一方面反应了整个地产行业还继续保持了旺盛的人才需求势头,另一方面随着CPI等宏观物价指数的上升,也推高了整个行业的平均人工成本。大多数企业开始逐步完善社会保险福利等制度,也是企业人工成本增速较快的因素之一。

2.尽管2013年的薪酬平均上涨幅度同比已增加12.5%,但仍有近八成的受访者对目前薪酬不满意。

尽管近几年来南昌房地产行业的从业人员薪酬水平已获得较大幅度的增长,并且近年来房地产行业的平均薪酬,一直与汽车、金融、医疗器械、教育、IT、旅游等行业同属于南昌地区的高薪行业之一,但由于伴随而来的却是生活成本的急剧攀升、工作节奏的不断加快、工作环境的频繁变化等等多方面的压力,导致大多数人员对薪酬的满意度并未随着薪酬的涨幅而同步增加。而南昌房地产HR同样对于人员薪酬涨幅预期无法准确判断。

另外,企业组织成员,往往会心理夸大自己对企业的贡献比例,也是造成目前房地产行业大多数从业人员对自己薪水不满意的原因之一。经实验,假如企业总体实现利润100万,如请工程、成本、设计、营销等所有人员对自己的贡献金额与比例进行打分,最后进行汇总求和,基本所有企业的求和结果都是远远超过100万。证明大多数经理人,都会不同程度的高估自己对企业组织的贡献率。

3.一线品牌公司积极开展优秀人才的“猎英”行动,人才争夺日益激烈。

截至2013年中旬,中国地产百强企业已有近20家进入江西省。南昌在全国尚处于中部二、三线城市,优秀人才相对匮乏,尤其是专业技能、职业操守等各方面都较为优秀的专业人才,基本成了稀缺资源。一线品牌地产公司,在2013年的人才争夺战中,表现得较为积极主动,积极采用校园宣讲、猎头、提供较有竞争力的员工福利、扩展员工晋升空间等多种手段,吸引优秀人才的加盟。2013年初,大企业频繁的聘请猎头公司、大量的举办现场专场招聘会,与优质的从业人员进行“亲密接触” 。可见人才竞争,现已真正发展成为一场没有硝烟的暗战。从这20家中国TOP100地产企业在南昌地区的招聘职位需求上看,中基层的职位需求量占到了总体职位需求的90%以上,总监及以上的职位需求数量不到10%,主要是由于这类外省百强企业的高层管理人员,一般都基本为总部直接匹配为主,南昌本地的高管人才,要进入外省百强企业的机会与通道相对较窄。此类企业即使通过猎头公司在南昌寻求招聘的职位,也基本是以稀缺性的中层技术类岗位为主流。

而南昌本土的大型地产企业态度也比较积极,因为项目的扩张,扩大项目品牌影响力的需要,在人才的挑选上,越来越看重人才的综合素质,非常积极希望引进100强企业的人才。但是在实际引进过程中,本土企业除了对人才薪酬要求进行满足,对人才新进企业环境优化、企业文化提升、企业运作体系的完善等后续工作都做得非常不足。导致引进之后再次流失,所以本土企业的中高端人才引进工作目前也陷入一种非常尴尬的局面。

反观本土大部分中小企业,在本轮人才竞争中显得较为被动,一方面缺少人才,另一方面员工流失率居高不下。中小企业对于短期业绩的偏重,使得企业的管理层往往是以被动反应的方式对待人才,“短期化思维”分散了管理者对于人才继任储备、领导力培训开发、培训体系构建等长期问题的注意力,只有当项目马上启动时,才去招募更多的相关人员,人才储备成为“救火式”的应急工作。

无论是资金,还是品牌、人才,本土中小型企业将逐步处于劣势,大者愈大,强者愈强的局面将延续,预计短期内将难以改变。

4.在人才供给和储备“青黄不接”的局面下,“拔苗助长”式的人才速成方式开始出现。

根据全国多家专业机构的数据统计显示,一个总监级以上高管人员的成熟期,至少需要10年以上的工作经历,而在目前的地产行业,有很多职业经理人,甚至5年时间不到,就被委以重任,尤其是营销版块,这个现象尤为突出。客观现实决定管理人才必须速成,这样才能赶上市场快速发展的班车,核心人才“被上岗”,这也致使目前地产企业中,出现高级管理者的能力与素质良莠不齐的现象。

5.中小企业采用灵活多样的用人策略,以努力降低人工成本

在本轮人才争夺战中,中小企业迫于成本压力,能积极的主动参与一线品牌公司进行人才竞争的企业仅有12.50%,约大部分中小企业,更趋向于选择外部的专业公司进行服务(比如:设计院、造价咨询单位、销售代理公司等),以弥补本企业专业人才不足的局面。

除了找外部的专业公司进行局部替代内部员工工作外,中小公司还出现用大量聘请兼职人员及离退休人员,用接近专业替代稀缺的核心专业等手段,以降低企业的人工成本。比如:用城市规划专业、景观专业替代建筑设计岗位,用工民建专业替代结构设计岗位等。